ダイレクトメール(DM)とは? 今あらためて見直される“紙とデータの融合チャネル”

オンライン広告、SNS、メールマーケティング——。

顧客とつながる手段が多様化した今、あえて「紙のDM(ダイレクトメール)」を活用する企業が増えています。

背景にあるのは、“デジタル接点の飽和”です。

毎日大量に届くメールやSNS広告は、情報として目に入っても記憶に残りにくくなっています。

そんななかで、手に取って読むことができるDMは、「情報」ではなく「体験」として届く貴重なチャネルです。

実際、紙DMを受け取ったユーザーの多くが、「印象に残った」「企業への好感度が上がった」と回答している調査結果もあります。

オンライン中心のマーケティングだからこそ、“実際に届く体験が差別化につながっている”のです。

ダイレクトメール(DM)とは?

1. DMの基本的な定義

DM(ダイレクトメール)とは、特定の顧客に向けて、商品やサービスの情報を「直接届ける」販促手法です。

代表的なのは郵送による紙DM(ハガキ・封書)ですが、Eメール、FAX、ポスティングなども含まれます。

いずれの手法も共通しているのは、「届けたい人を明確にして、個別にアプローチする」点です。

つまり、テレビCMやリスティング広告のように“広く告知する”のではなく、“必要な人にだけ”情報を届けることを目的としています。

2. DMと他チャネルの違い

近年は「DM=SNSのダイレクトメッセージ」と誤解されることもありますが、マーケティングにおけるDMは“販促物を届ける手段”を指します。

メールDMやLINE公式アカウントもこれに含まれますが、紙DMは「物理的に届く」という点で特に特徴的です。

BtoCでは購買促進、BtoBでは見込み顧客の掘り起こしなど、DMは目的に応じて幅広く活用されています。

ダイレクトメール(DM)の主な種類と特徴

一言でDMといってもその形はさまざま。目的やターゲットに応じて、多様なフォーマットが使われています。

ここでは、DMの種類と特徴を紹介し、それぞれを比較して、どの手法が自社に適しているかを確認できるように整理します。

【紙DM】

・ハガキDM:キャンペーン告知や来店促進など、気軽な接点づくりに効果的。

ハガキDMには以下のような種類があります。

→郵便ハガキサイズ(通常ハガキ):コストを抑えながら多くの人に届けたいときに最適。

→A4サイズなどの大判ハガキ(定形外):訴求面を広く使えるため、ビジュアル訴求や商品紹介に向く。

→圧着ハガキ:開封アクションを伴うため、情報量を多く載せたい場合やキャンペーン告知に効果的。

・封書DM:資料請求やサービス案内など、より丁寧な印象を与えたいときに最適。

封書DMにもさまざまな形式があり、デザインや素材によって印象が大きく変わります。

→紙製封筒:最も一般的な形式。

白い封筒はビジネス用途に適し、シンプルで清潔感のある印象を与える。

ほかにも色封筒やクラフト封筒など、トーンや世界観を演出する素材を選ぶことで、ブランドらしさを表現可能。

→透明OPP封筒:中身を見せることができるため、チラシやカタログをそのままアピール可能。開封率を高めたいときに効果的。

・カタログ・パンフレットDM:高単価商材やブランド訴求に向く。世界観をしっかり伝えたいときに有効。

【電子DM】

・EメールDM:低コストで大量配信が可能。短期間でのリーチ拡大やキャンペーン告知に強い。

・FAX DM:BtoB業界を中心に根強い。担当者の目に直接届くというメリットも。

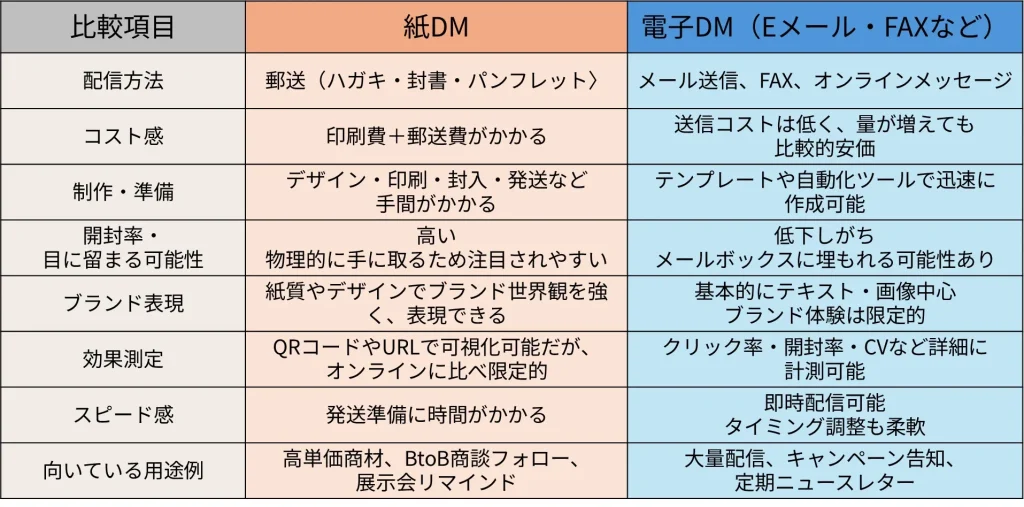

紙DMと電子DMは、それぞれが異なる強みを持つ施策です。

届けたい相手や目的に応じて選び分けることで、より高い反応率やブランドの浸透につながります。

ダイレクトメール(DM)の効果と活用シーン(ターゲット別比較)

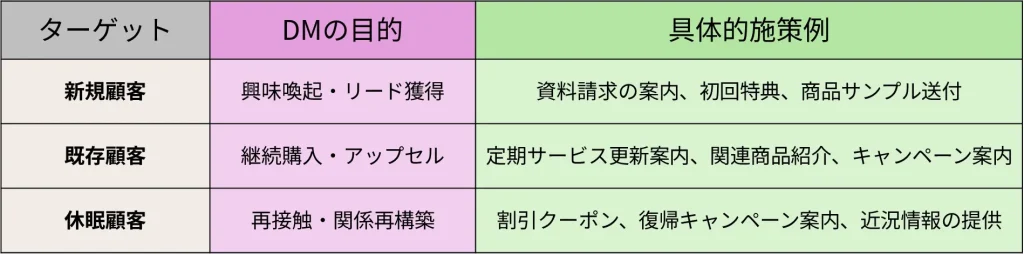

DMは「一度きりの接点」で終わらず、継続的に関係性を築くツールです。

ここでは、新規顧客、既存顧客、休眠顧客それぞれにDMがどのように活用できるかを比較して整理します。

DMがターゲット別に効く理由

・新規顧客:DMはオンライン広告と異なり、手に取れる形で届けられるため、興味を引きやすいツールです。初めて接するブランドでも“存在感”を示すきっかけになります。

・既存顧客:購入履歴や利用状況に基づいた内容にすることで、アップセル・クロスセルが狙いやすくなります。

「あなた向けの情報」と感じてもらうことが、反応率向上のカギです。

・休眠顧客:しばらく取引がない顧客には、再度思い出してもらうことが重要です。

紙DMでブランドを再認知させる、あるいは割引やキャンペーンで行動を喚起することで、“関係性の再構築”に役立ちます。

特にBtoB領域では、営業活動の補完施策としてDMを活用するケースが増えています。

商談のフォローや展示会後のリマインド、サービスリリースのお知らせなど、オンラインだけでは届きにくい接点づくりに役立ちます。

DMは、顧客に「思い出してもらう」ためのきっかけをつくるツールでもあるのです。

ダイレクトメール(DM)施策を成功させるためのポイント

1. ターゲティングとセグメント設計

成果を左右するのは、リストの精度です。

年齢や性別、業種、過去の購入履歴などをもとに、伝えるべき相手を明確にすることが第一歩になります。

例えば、同じ商品の案内でも、利用頻度の高い顧客には「アップセル提案」、離脱顧客には「再購入特典案内」など、内容を変えるだけで反応率は大きく変わります。

2. デザインとメッセージの一貫性

受け取った瞬間に「自分宛てだ」と感じてもらえるかが、DMの重要なポイントです。

デザイン、紙質、コピー、同梱物——それぞれが企業のトーンと顧客心理に配慮したバランスをとる必要があります。

特にBtoBのDMでは、ビジュアルよりも「具体的なベネフィット」「信頼感のあるトーン」が重視される傾向にあります。

3. 効果測定と改善の仕組みづくり

発送して終わりではなく、必ず「反応」(効果)を測定する仕組みを整えることが重要です。

近年は QR コード経由のアクセスだけでは拾いきれないケースもあり、オンライン計測に偏らない“複合的な効果測定” が求められています。

たとえば、クーポンコードや特典チケットの持参、DM同梱の案内を提示してもらう仕組みなど、来店やイベント参加などのオフライン行動でも効果を確認できます。

これにより、店舗側でも「DMを見て来てくれた」ことが確実に判断でき、施策との連携精度も高まります。

もちろん、QRコードや専用LPの活用によってデジタル上のアクセスやCVを可視化することも依然として有効です。

大切なのは、“オンラインとオフラインの双方で反応を捉える仕組みを設計すること”。

レスポンス率の分析から、ターゲット精度・メッセージ・デザインを改善するサイクルを回すことで、

DMの効果をより立体的に把握し、成果最大化につなげることができます。

ダイレクトメール(DM)活用の最新トレンド

DMの活用は、単なる「送付施策」から「体験設計」の時代へと変化しています。

紙DM・電子DMそれぞれの強みを掛け合わせながら、デジタルとの連携やデータ活用が進んでおり、企業が注目すべきトレンドも多様化しています。

ここでは、注目されている4つのトレンドを紹介します。

1. AR/VRを活用した“体験型DM”

印刷物にAR(拡張現実)を組み合わせることで、DMを開封した瞬間にデジタル体験へつなげる手法が登場しています。

たとえば、ハガキをスマートフォンで読み込むと商品が3Dで表示されたり、企業メッセージ動画が流れるなど、「紙で届く驚き」と「デジタル体験」を融合した新しい訴求が可能です。

視覚的・感情的な印象を残せるため、ブランド体験の拡張に有効です。

2. データドリブン&AI活用による最適化DM

顧客データの分析やAIの予測モデルを用いて、「誰に・いつ・どんな内容を送るか」を最適化する企業も増えています。

購買履歴やWeb行動から反応確率の高い顧客を抽出し、パーソナライズしたDMを自動送付。

これにより、従来よりも少ない配布数で高い反応率を実現できるケースも出てきています。

MA(マーケティングオートメーション)やCRMとの連携を前提とした運用が鍵です。

3. サステナブル素材を活用したエコDM

環境配慮の観点から、「再生紙」「植林認証紙」「植物由来インキ」などを採用するDMも広がっています。

素材や印刷工程にサステナビリティを意識することで、企業の姿勢を顧客に伝える効果も期待できます。

また、郵送料の高騰を受け、軽量・薄型の封書設計など“コストと環境”を両立した設計も注目されています。

4. スマホ連動・マルチチャネル追跡型DM

QRコードやPURL(パーソナライズURL)を活用し、DMからWeb・LINE・アプリなどへ誘導する仕組みも一般化しています。

オンライン行動をトラッキングし、EメールやSMSで再フォローするなど、紙とデジタルを往復させる「クロスチャネル戦略」が成果を上げています。

DMは「紙」か「デジタル」かという二択ではなく、データ・体験・サステナビリティを組み合わせた複合的な施策へと進化しています。

企業がこれからDMを検討する際は、単なる送付効率だけでなく、「どんな体験を届けたいのか」「どんな印象を残したいのか」という視点から設計することが、成果への近道です。

まとめ ― 明日から始めるダイレクトメール(DM)活用の第一歩

DMは、デジタル全盛の今だからこそ価値を発揮するマーケティング手法です。

オンライン広告では届けにくい「記憶に残る体験」を、顧客の手元に直接届けられる強みがあります。

まずは小規模なテストから始めるのがおすすめです。

少数のリストを対象に、デザイン・訴求・タイミングを変えて反応を確認することで、自社に最適な型が見えてきます。

そして何より重要なのは、“送りっぱなしにしない”こと。反応を測り、データをもとに次のアプローチへつなげることで、成果を生むDM運用が実現します。

ダイレクトメール(DM)から展示会まで、リード開発はビーツに相談!

ビーツは48年以上にわたり、企業のさまざまな販促・マーケティング課題の解決を支援してきたプロフェッショナルです。近年はSaaS企業様の展示会企画・施工など、リード開発のお手伝いを多くサポートしております。

マーケティング課題に新しいソリューションをお求めの方は、ぜひ一度ご相談ください。