バズマーケティングとは?OOHに学ぶバズる体験の仕組み

「SNSでバズらせたいけど、どうすれば?」

「話題になる広告と、そうでないものの違いって?」

そんな悩みを抱えているマーケティング担当者は多いのではないでしょうか。

いま、バズは偶然にまかせるものではなく、“戦略的に設計する”時代に入っています。

SNSではさまざまなバズが発生していますが、そのきっかけは、実は“リアルな体験”であることも少なくありません。

この記事では、“顧客体験を共創する”ビーツの視点から、バズマーケティングの基本とOOH(交通広告)の事例、そしてバズを生むための設計ポイントを解説します!

バズマーケティングとは? まずは基本から

バズマーケティングとは、SNSや口コミを通じて短期間で話題を生み出し、ブランドや商品の認知度を一気に高める手法です。ユーザーが「自ら広めたくなる」仕掛けをつくることが鍵となります。

◆メリット

・爆発的な情報拡散が見込める

・共感性の高いメッセージがリアルな口コミとして広がる

・UGC(ユーザー生成コンテンツ)でブランド理解を促進できる

・広告費を抑えつつ大きな効果が得られる可能性がある

◆デメリット

・誤解や不満が拡散されるリスクもある

・炎上した場合、収束に時間がかかる

つまり、「目立つこと」だけを狙うのではなく、

ユーザーが“語りたくなる”ストーリーや仕掛けをいかに作れるかが重要です。

バズの起点は、オンラインだけじゃない

「バズ=SNS」というイメージが強いかもしれませんが、実際にはリアルな体験がSNSの投稿やシェアにつながるケースも多くあります。

たとえば、街中で見かけたユニークな広告やイベントでの印象的な体験が写真や動画としてSNSに投稿され拡散されることがあります。

このように、オンラインとオフラインの境界が曖昧になっている現代においては両者を組み合わせた施策が効果的です。リアルな体験を通じてユーザーの感情を動かし、その体験をオンラインで共有してもらうことで、自然な形での拡散が期待できます。

OOH広告で実際にバズった事例

近年話題になったOOH広告事例です。

ユーザーの感情をどのように動かす体験の仕掛けがあったのかに注目して見ていきます。

ブラックサンダー|雷に打たれた社長のフラッシュ広告(2024年9月)

30周年を記念して企画された『30の楽雷』企画のうちの一つ。フラッシュ撮影で雷に打たれたビジュアルが浮かび上がる仕掛けの交通広告が展開されました。撮影すると浮かび上がるという演出が”思わず自分で撮ってみたくなる”体験を促すコンテンツでした。

エバラ 焼肉のタレ|車両ジャック広告(2024年8月)

新商品「創味 焼肉のたれ 二代目」を周知するため、「カルビ」「サーロイン」「レバー」「ザブトン」など肉の部位名をシンプルに大きく記した中吊り広告で車両をジャック。SNSではこのインパクトある広告に「2度見した」「洗脳されそう」といった感想とともに多くシェアされました。

リアルゴールド × キングダム|巨大な唇のオブジェ(2024年5月)

TVアニメ「キングダム」とのコラボレーション企画の一環で、WEB謎解きイベント「謎解き!モヤモヤ軍からの解放」に合わせ、謎解きの第1問目として「このおうきなプニプニの唇は誰だ!?」の立体広告を展開。質感や光沢にこだわった巨大な唇だけの広告に、「何これ?」と検索や投稿を誘発しました。

OOH広告がバズの起点になる理由

オフライン広告、とくに交通広告がバズの起点として注目されるのはなぜでしょうか?

主な理由は以下の3点が考えられます。

1.五感を刺激できる体験性

質感やサイズ感、空間全体での演出など、リアルならではの“驚き”がある

2.通勤・通学中という油断した時間に接触できる

スマホではなく、ふと目に入る形で印象に残りやすい

3.“撮りたくなる”&“シェアしたくなる”設計が可能

ユニークな見た目や仕掛けで、自然なSNS投稿を促せる

OOHは「リアル×シェア文化」の接点として、バズマーケティングと非常に相性の良いメディアです。こうした特徴を踏まえると、「バズっている広告には、何かしら共通点があるのかも?」と思えてきます。

次は、そうした視点からバズ広告を見ていきます。

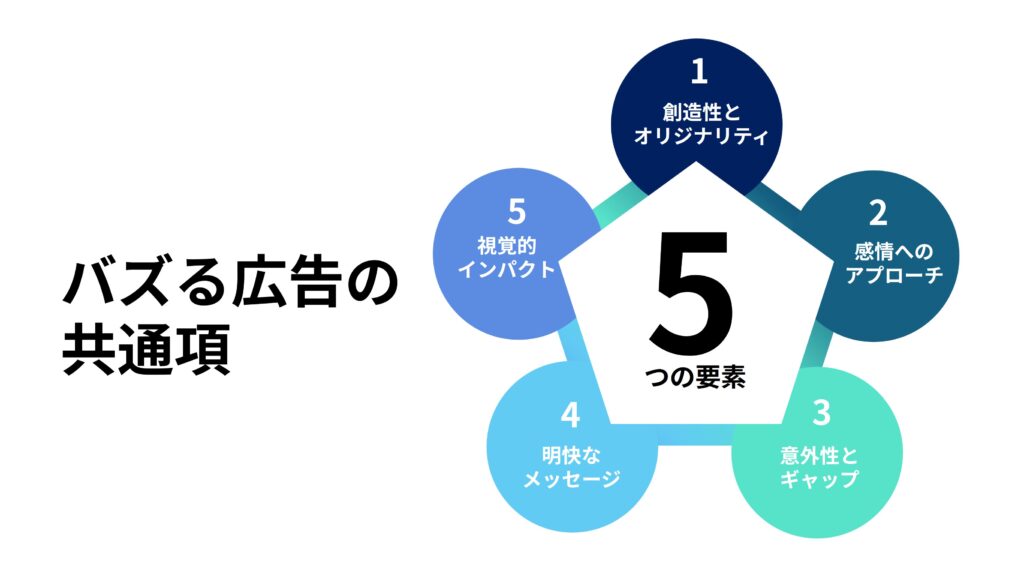

バズ広告に共通する5つの要素

実際にバズを生んだOOH広告を見てみると、そこには共通する“しかけ”や“空気感”があることに気づきます。

すべてが同じ手法というわけではありませんが、いくつかの共通点は見えてきます。

1. 創造性とオリジナリティ

見たことのない発想や表現は、やっぱり目を引きます。

「これは誰かに見せたい!伝えたい!」と思わせる力のあるものは、それだけでシェアのきっかけに。

2. 感情へのアプローチ

思わず笑ってしまったり、ぐっときたり。

感情を動かす体験は、記憶に残りやすく、自然と人に話したくなります。

3. 意外性とギャップ

日常の中にある非日常。

想像を裏切る演出や、場所とのギャップが“気になる存在”になります。

4. 明快なメッセージ

複雑すぎる表現は伝わりづらいもの。

シンプルでわかりやすいメッセージほど、瞬時に届き、広がりやすくなります。

5. 視覚的インパクト

つい写真に撮りたくなるビジュアルや仕掛け。

視覚に訴える強さは、拡散の起点として大きな役割を果たします。

このように、バズは偶然ではなく“仕組み”で起こすことができるもの。

とはいえ、設計を間違えると逆効果になることもあるので、次は気をつけたいNGパターンを見ていきます。

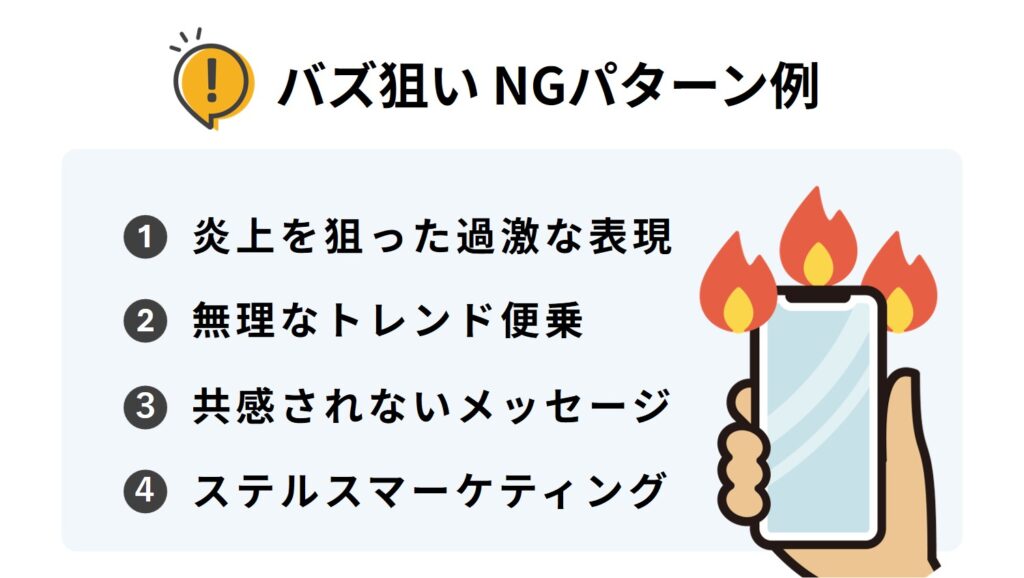

やってはいけないバズ狙い:逆効果を招くNGパターン

バズを設計できる…とはいえ、すべてがうまくいくわけではありません。

話題性だけを優先してしまうと、思わぬ逆風を招くこともあります。

ここでは、特に注意したいNGパターンを4つにまとめました。

1. 炎上を狙った過激な表現

「とにかく注目されたい」という発想から、刺激の強い表現を使いたくなることもあります。

けれど、行き過ぎた演出はブランドへの信頼を損ねるリスクにも。炎上が一時の話題にはなっても、長期的にはダメージが残りやすいものです。

2. 無理なトレンドの取り入れ

流行りのワードやネタを「とりあえず入れておこう」と使うのは要注意。

ブランドとの関係性が見えないと、ユーザーには“便乗感”が伝わってしまいます。自然につながる文脈があるかどうかが大切です。

3. 共感されないメッセージ

自己満足な表現や、伝えたいことばかりを押し出した内容では、受け手の心には届きません。

共感のない広告は、そもそもスルーされてしまう可能性も高くなります。

4.ステルスマーケティング

広告であることを隠して“自然な投稿”に見せかけるやり方は、今の時代、大きなリスクを伴います。

ユーザーの信頼を失えば、それを取り戻すのは簡単ではありません。誠実な発信が、結果として長く支持されるポイントになります。

バズを狙うことは、決して悪いことではないものの、ユーザーとの信頼関係があってこそ広がっていくものだ、というのは忘れずにいたいところです。

ビーツが手がけた体験設計の例

ここまで、バズを生み出すための要素や注意点を見てきましたが、

実際に「シェアしたくなる体験」をどうつくるかは、なかなか難しいテーマです。

ここでは、体験設計を得意とするビーツが手がけたプロモーション事例をもとに、ユーザーの関心や行動を引き出す“仕掛けの工夫”を紹介します。

パナソニック「ラムダッシュ パームイン」体感イベント(2024年6月)

東京駅八重洲で行われた新製品の体感イベントでは、

シェーバーのコンパクトさを訴求するために「手のひらに乗ったように見える」フォトブースを設置。

製品の特長を印象付けるだけでなく、写真を撮ってみたくなる演出となりました。

FlexiSpot「昇降デスク体験イベント」(2025年3月〜4月)

東京駅地下通路で行われたこちらのイベントでは、

「ぴったりデスク診断」や「立ち派・座り派の投票企画」など、参加型の仕掛けを多数展開。

“自分ごと化”しやすい設計にすることで、「ただ見るだけ」ではなく「ちょっと試してみたくなる」「投稿したくなる」ような工夫・企画を散りばめることで、リアル体験から拡散につなぐ導線がつくられています。

このように、必ずしも“バズ”を狙うのではなくても、

ユーザーの感情や行動を動かすような仕掛けは、結果として広がりにつながることがあります。

体験をどう設計するかは、今の時代のプロモーションにおける重要な視点のひとつです。

まとめ:バズはつくれる。でも、その前に“体験”がある。

ここまで見てきたように、バズはただの偶然やラッキーで起こるものではありません。

きっかけとなるのは、誰かの心が動いた“体験”であることが多いものです。

その体験が誰かに話したくなるものであれば、

写真に撮りたくなったり、SNSで共有したくなったり、

結果的に多くの人に広がっていく――そんな流れが自然と生まれます。

だからこそ、バズをつくりたいときにまず考えたいのは、

“どんな体験なら、誰かに伝えたくなるだろう?”という視点です。

「シェアしたくなる体験」、一緒に設計しませんか?

ビーツは、「オフラインの顧客体験設計のプロフェッショナル」として、

リアルな場での感情の動きや行動のきっかけを丁寧に捉えながら、

思わず誰かに伝えたくなるような仕掛けを共創しています。

パナソニック「ラムダッシュ パームイン」やFlexiSpot「昇降デスク体験イベント」など、

ユーザーとのリアルな接点を起点に設計された体験事例も、その一部です。

「プロモーションにもっと“体験”を取り入れてみたい」

「シェアされるきっかけづくりに悩んでいる」

そんなときは、ぜひビーツにお気軽にご相談ください。

なお、本記事ではご紹介しきれなかった体験企画の事例も多数あります。

ご相談内容に応じて、課題や目的に合った事例をご紹介することも可能ですので、

気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください!